«Boutique Gélatine» Basel: Im Gespräch mit Mia Brunner

Die «Boutique Gélatine» ist ein einladender Schmuckladen in der Basler Altstadt, der mit hochwertigem Mode- und Silberschmuck Vielfalt lebt und allen Menschen Raum bietet, etwas Passendes und Persönliches zu finden. Gegründet von ihrer Mutter, wird der Laden von Mia Brunner mit viel Feingefühl und Aufmerksamkeit geführt. Im Gespräch erfahren wir, was es für sie persönlich bedeutet hat, die Boutique zu übernehmen, welche Rolle die sorgfältig ausgewählten Schmuckstücke und der persönliche Austausch mit den Kund*innen spielen und was es für sie heisst, in der Basler Altstadt am Spalenberg zu arbeiten.

![]()

Liebe Mia, wie würdest du dich selbst beschreiben und was ist deine grösste Macke?

Ich würde mich selbst beschreiben als offener und kommunikativer Mensch mit viel Lebensfreude. Ich mag es laut, ich mag es bunt. Meine grösste Macke ist, dass ich immer in dieser Schnelligkeit lebe und in diesem Drive und wahnsinnig Mühe habe zu bremsen und langsamer zu machen. Weil ich irgendwie alles mitnehmen möchte, was kommt und ist und intensiv leben möchte. Und ich glaube, ich muss noch mehr lernen, mehr zu entschleunigen.

![]()

«Boutique Gélatine» – Was finden wir hier und wie ist die Boutique entstanden?

Die «Boutique Gélatine» ist ein wunderschöner Laden in der Basler Altstadt am Spalenberg. Und wir verkaufen hochwertigen Modeschmuck und Silberschmuck. Das Ziel ist, für alle etwas zu haben. Also dass jeder reinkommen kann und etwas findet, was zu einem passt. Wir möchten wirklich vielseitig ansprechen und auch vielseitig Freude verbreiten können. Die Geschichte der «Boutique Gélatine» ist auch etwas, was uns wahnsinnig stolz macht. Wir sind nämlich ein Familienbetrieb in zweiter Generation. Und das hat «Mama Mia» gegründet (Lacht), also meine Mutter Christine Brunner, und das war vor 40 Jahren. Dieses Jahr haben wir unser 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Und das ist damals entstanden, das hat sie mit ihrem damaligen Lebenspartner gegründet. Sie haben lange Grosshandel betrieben und haben Geschäfte mit den neuesten Accessoires und Schmuck beliefert. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass ein cooles Geschäft in Basel fehlt. Damals gab es nur echte Goldschmiede mit echtem Schmuck, sozusagen. Ich mag den Ausdruck nicht, echten Schmuck. Es ist echtes Gold gemeint. Und dann war das Ziel, dass sie hier auch einen tollen Laden schaffen, wo die Leute einkaufen gehen können. Das war wirklich auch der erste seiner Art in Basel, der auch hohe Wellen geschlagen hat. Seit 40 Jahren gibt es die «Boutique Gélatine». Und auf den Namen, das werde ich ganz oft gefragt, warum «Gélatine». Der Name kommt daher, weil es etwas Formbares und Veränderbares ist, Gélatine. Es entwickelt sich weiter, man kann es formen und einfärben. Der Name bleibt in den Köpfen hängen und deshalb ist es ein guter Name.

![]()

Welche Prägungen und Werte aus der Zusammenarbeit mit deiner Mutter haben dich als Mensch besonders beeinflusst und wo gehst du bewusst eigene Wege?Ich sehe ja diesen Laden wie meine grosse Schwester, weil er war immer da. Schon als ich aufgewachsen bin, war der Laden immer da und ich habe ja wie alle Höhen und Tiefen miterlebt. Ich habe auch schon ganz früh erfahren, was Selbstständigkeit bedeutet und auch, wie hart man committed sein muss, um selbstständig sein zu können und auch zu wollen. Und das war meine Mama. Und ich glaube, das sind die Werte, die ich auch von ihr gelernt habe. Dieses harte Arbeiten und das sich ständig weiterentwickeln und nicht stehen zu bleiben und dieses Vorantreiben. Dieses Stark-Sein und sein eigener Chef zu sein und dieses auch stolz sein zu können, dass man das kann. Und das ist so viel wert.

![]()

Als sie mich gefragt hat, ob ich den Laden übernehmen wollte, habe ich ganz lange gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Ich möchte unbedingt meinen eigenen Weg gehen. Und dann habe ich angefangen zu studieren, war aber nie glücklich mit meinem Werdegang, mit meiner Studienwahl und so weiter. Ich habe nebenbei immer im Verkauf gearbeitet. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich viel lieber arbeite als studiere und dass ich auch den Verkauf und den Menschenkontakt sehr schätze. Dann hat meine Mama noch mal gefragt: «Ich gehe jetzt bald in Rente, möchtest du den Laden oder möchtest du ihn nicht?». Und dann war ganz klar, dass ich das machen möchte. Ich möchte auch nicht an diesem Ort vorbeigehen und es ist nicht mehr unser Geschäft. Ich finde, in dieser Ecke von Basel gehört die «Gélatine». Meine Mutter kann mir Tipps und Tricks geben, die auch sehr kostbar für mich sind. Aber meine Bedingung war, dass ich es machen kann, wie ich möchte und es auch zu meinem eigenen machen kann. Und deshalb habe ich es auch umgebaut, so wie es mir gefällt und es zu meinem eigenen gemacht. Ich sehe uns aber, obwohl ich jetzt die eigene Chefin bin und meine Mama bei mir angestellt ist, immer noch als Familienbetrieb. Was mich so stolz macht, ist, dass trotz Generationenwechsel die Kund*innen meiner Mama behalten konnte und auch neue Generationen hinzukamen. Es kommen von Kindern bis Menschen mit Rollator in den Laden. Jeder Mensch ist willkommen.

![]()

Welche Rolle spielen Beziehungen und Begegnungen für dich generell – beruflich wie privat?

Oh, eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, das muss es auch, damit man gerne im Verkauf arbeitet. Und ich arbeite sehr gerne im Verkauf. Ich finde es wunderschön, dass auch jede Begegnung anders ist. Und dass man gerade im Verkauf auch auf jede*n anders eingehen kann. Ich habe vorher schon erwähnt, dass wir alles an Kunden und Kundinnen haben. Und ich genau das finde, was meinen Job so schön macht, so individuell auch macht. Dass auch kein Tag ist wie der andere. Also ich mag gerne Menschen und ich kommuniziere sehr gerne mit Menschen.

![]()

Genau so ist es im Privaten. Mein Instagram-Status ist «Consider me a social butterfly» (Lacht). Und ich glaube, genau so ist es. Natürlich gibt es auch negative Begegnungen, aber hauptsächlich sind sie positiv. Und ja, deshalb freue ich mich über jede*n Einzelne*n. Es gibt ja viele Menschen, die arbeiten und die brauchen ihre Ruhe oder sitzen halt im Büro. Und ich kann mich nicht zurückziehen. Das ist etwas, was man wirklich lernen muss, immer so exponiert zu sein. Und für alle erreichbar auch zu sein. Auch immer einigermassen parat auszusehen, weil alle vorbeikommen.

![]()

Was lernst du durch die Menschen, die zu dir kommen, über dich selbst?Bei mir kommen die Leute ja viel, um sich zu belohnen. Oder auch, wenn sie einen schlechten Tag haben und sich was Gutes tun wollen. Und was ich gelernt habe, was mich auch sehr stolz macht, ist, dass ich diese Atmosphäre schaffen kann, wo das funktioniert. Dass ich einen Wohlfühlort bieten kann und auch sein kann. Aber Kund*innen lehren mich auch Geduld.

![]()

Wie nimmst du die Atmosphäre in der Basler Altstadt wahr, was gibt dir dieser Ort?

Der Ort gibt mir super viel. Ich freue mich, jeden Morgen arbeiten zu gehen. Gerade wenn ich den Spalenberg hochlaufe, dann macht es mich wahnsinnig stolz, dort ein Geschäft zu haben. Weil ich es einfach eine wunderschöne Umgebung finde, um zu arbeiten. Und natürlich auch eine sehr gute Lage, um ein Geschäft zu haben. Ich liebe die Basler Altstadt. Die Atmosphäre, auch dieses Entschleunigte am Spalenberg, wenn man unten in der Stadt ist und dann den Berg hochgeht. Und auch dieses gezielte Lädele stattfindet, dieses Entschleunigte finde ich sehr schön am Spalenberg. Und ich liebe Basel. Ich will nirgendwo anders leben als in Basel. Ich bin hier geboren und aufgewachsen und fühle mich nach wie vor sehr wohl. Auch die Menschen nehme ich als sehr aufgeschlossen und unkompliziert wahr. Und es ist nicht zu gross, nicht zu klein.

![]()

Welche Orte in Basel sind dir ganz persönlich wichtig, weil sie dich inspirieren oder dir Kraft geben?

Gerade im Winter, wenn es kälter und dunkler wird, mag ich den Botanischen Garten und das Tropenhaus sehr als Kraftorte. Das ist, finde ich, so ein superschöner Ort in Basel, um auch kurz wieder Wärme zu tanken an kalten Tagen. Er ist so klein, fein und oft auch ruhig. Inspiration natürlich, ich muss ja auch immer kreativ sein mit dem Laden. Und darum finde ich halt auch, das in der Altstadt rumlaufen und sich die verschiedenen dekorierten Fenster angucken sehr toll. Da hole ich auch sehr viel Inspiration. Auch bei den anderen, schauen, was da so läuft. Und ich finde es auch nach wie vor schön, dass sie sehr viel auch mir geben bei den Schaufenstern. Dieses Schaufenster-Shopping in Basel mache ich sehr gerne.

![]()

40 Jahre «Gélatine Boutique» – was bedeutet so ein Jubiläum für dich als Mensch, der Teil dieser Geschichte ist?

40 Jahre machen einen natürlich wahnsinnig stolz, obwohl ich ja erst seit fünf Jahren davon Eigentümerin bin. Es macht mich wahnsinnig stolz einfach, dass das funktioniert. Seit 40 Jahren, dass wir nicht stehen geblieben sind, dass wir uns weiterentwickelt haben, dass die Leute immer noch Freude haben, zu uns zu kommen. Nach 40 Jahren steht ja meine Mama immer noch im Laden und macht das immer noch gerne, und das ist wahnsinnig. Weil ich glaube, in den letzten vierzig Jahren hat es viele Höhen und Tiefen gegeben. Und es ist ja ein stetiges Ausprobieren und Weiterentwickeln und ja, das gibt mir wahnsinnig viel. Auch hatten wir eine Party zu unserem 40-jährigen Jubiläum und da war zu sehen, dass für einen so kleinen Laden so viele Leute gekommen sind, das hat mir und meiner Mutter die Welt bedeutet. Wir waren so glücklich, dass wir gesehen werden und dass die Leute Lust haben, mit uns zu feiern. Ja, wahnsinnig stolz, also ich hoffe auf weitere 40 Jahre (Lacht).

![]()

Welche Wünsche oder Ziele hast du für dich selbst in den nächsten Jahren jenseits der Arbeit?

Ich bin ja einfach froh, wenn es so weiterläuft wie bisher. Wenn die Leute weiterhin, also vor allem die Kund*innen, weiterhin so viel Freude am Laden haben wie bisher. Und das Wichtigste ist, dass auch ich weiterhin so gerne mache wie jetzt. Konkrete Wünsche und Ziele habe ich wie keine, weil es stetig in Veränderung ist und ich mir immer wieder was Neues einfallen lasse. Aber das passiert meistens sehr, sehr spontan.

Für mich persönlich glaube ich an dieses Entschleunigen. Als Selbstständige die Work-Life-Balance zu finden. Da muss ich noch viel dran arbeiten, und das ist auch okay. Das sind meine Wünsche und Ziele: dass es den Laden gibt, aber auch eine «Mia privat».

![]()

Wie wär’s mal mit...

...lauterem und buntem Schmuck auch im Alltag?

Danke an Mia Brunner für das offene Gespräch und den ehrlichen Austausch sowie das Engagement, Leidenschaft und das Leben von echten Begegnungen.

_

von Ada Neguer

am 02.02.2026

Fotos

© Ada Neguer für Wie wär's mal mit

Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.

Liebe Mia, wie würdest du dich selbst beschreiben und was ist deine grösste Macke?

Ich würde mich selbst beschreiben als offener und kommunikativer Mensch mit viel Lebensfreude. Ich mag es laut, ich mag es bunt. Meine grösste Macke ist, dass ich immer in dieser Schnelligkeit lebe und in diesem Drive und wahnsinnig Mühe habe zu bremsen und langsamer zu machen. Weil ich irgendwie alles mitnehmen möchte, was kommt und ist und intensiv leben möchte. Und ich glaube, ich muss noch mehr lernen, mehr zu entschleunigen.

«Boutique Gélatine» – Was finden wir hier und wie ist die Boutique entstanden?

Die «Boutique Gélatine» ist ein wunderschöner Laden in der Basler Altstadt am Spalenberg. Und wir verkaufen hochwertigen Modeschmuck und Silberschmuck. Das Ziel ist, für alle etwas zu haben. Also dass jeder reinkommen kann und etwas findet, was zu einem passt. Wir möchten wirklich vielseitig ansprechen und auch vielseitig Freude verbreiten können. Die Geschichte der «Boutique Gélatine» ist auch etwas, was uns wahnsinnig stolz macht. Wir sind nämlich ein Familienbetrieb in zweiter Generation. Und das hat «Mama Mia» gegründet (Lacht), also meine Mutter Christine Brunner, und das war vor 40 Jahren. Dieses Jahr haben wir unser 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Und das ist damals entstanden, das hat sie mit ihrem damaligen Lebenspartner gegründet. Sie haben lange Grosshandel betrieben und haben Geschäfte mit den neuesten Accessoires und Schmuck beliefert. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass ein cooles Geschäft in Basel fehlt. Damals gab es nur echte Goldschmiede mit echtem Schmuck, sozusagen. Ich mag den Ausdruck nicht, echten Schmuck. Es ist echtes Gold gemeint. Und dann war das Ziel, dass sie hier auch einen tollen Laden schaffen, wo die Leute einkaufen gehen können. Das war wirklich auch der erste seiner Art in Basel, der auch hohe Wellen geschlagen hat. Seit 40 Jahren gibt es die «Boutique Gélatine». Und auf den Namen, das werde ich ganz oft gefragt, warum «Gélatine». Der Name kommt daher, weil es etwas Formbares und Veränderbares ist, Gélatine. Es entwickelt sich weiter, man kann es formen und einfärben. Der Name bleibt in den Köpfen hängen und deshalb ist es ein guter Name.

Welche Prägungen und Werte aus der Zusammenarbeit mit deiner Mutter haben dich als Mensch besonders beeinflusst und wo gehst du bewusst eigene Wege?Ich sehe ja diesen Laden wie meine grosse Schwester, weil er war immer da. Schon als ich aufgewachsen bin, war der Laden immer da und ich habe ja wie alle Höhen und Tiefen miterlebt. Ich habe auch schon ganz früh erfahren, was Selbstständigkeit bedeutet und auch, wie hart man committed sein muss, um selbstständig sein zu können und auch zu wollen. Und das war meine Mama. Und ich glaube, das sind die Werte, die ich auch von ihr gelernt habe. Dieses harte Arbeiten und das sich ständig weiterentwickeln und nicht stehen zu bleiben und dieses Vorantreiben. Dieses Stark-Sein und sein eigener Chef zu sein und dieses auch stolz sein zu können, dass man das kann. Und das ist so viel wert.

Als sie mich gefragt hat, ob ich den Laden übernehmen wollte, habe ich ganz lange gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Ich möchte unbedingt meinen eigenen Weg gehen. Und dann habe ich angefangen zu studieren, war aber nie glücklich mit meinem Werdegang, mit meiner Studienwahl und so weiter. Ich habe nebenbei immer im Verkauf gearbeitet. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich viel lieber arbeite als studiere und dass ich auch den Verkauf und den Menschenkontakt sehr schätze. Dann hat meine Mama noch mal gefragt: «Ich gehe jetzt bald in Rente, möchtest du den Laden oder möchtest du ihn nicht?». Und dann war ganz klar, dass ich das machen möchte. Ich möchte auch nicht an diesem Ort vorbeigehen und es ist nicht mehr unser Geschäft. Ich finde, in dieser Ecke von Basel gehört die «Gélatine». Meine Mutter kann mir Tipps und Tricks geben, die auch sehr kostbar für mich sind. Aber meine Bedingung war, dass ich es machen kann, wie ich möchte und es auch zu meinem eigenen machen kann. Und deshalb habe ich es auch umgebaut, so wie es mir gefällt und es zu meinem eigenen gemacht. Ich sehe uns aber, obwohl ich jetzt die eigene Chefin bin und meine Mama bei mir angestellt ist, immer noch als Familienbetrieb. Was mich so stolz macht, ist, dass trotz Generationenwechsel die Kund*innen meiner Mama behalten konnte und auch neue Generationen hinzukamen. Es kommen von Kindern bis Menschen mit Rollator in den Laden. Jeder Mensch ist willkommen.

Welche Rolle spielen Beziehungen und Begegnungen für dich generell – beruflich wie privat?

Oh, eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, das muss es auch, damit man gerne im Verkauf arbeitet. Und ich arbeite sehr gerne im Verkauf. Ich finde es wunderschön, dass auch jede Begegnung anders ist. Und dass man gerade im Verkauf auch auf jede*n anders eingehen kann. Ich habe vorher schon erwähnt, dass wir alles an Kunden und Kundinnen haben. Und ich genau das finde, was meinen Job so schön macht, so individuell auch macht. Dass auch kein Tag ist wie der andere. Also ich mag gerne Menschen und ich kommuniziere sehr gerne mit Menschen.

Genau so ist es im Privaten. Mein Instagram-Status ist «Consider me a social butterfly» (Lacht). Und ich glaube, genau so ist es. Natürlich gibt es auch negative Begegnungen, aber hauptsächlich sind sie positiv. Und ja, deshalb freue ich mich über jede*n Einzelne*n. Es gibt ja viele Menschen, die arbeiten und die brauchen ihre Ruhe oder sitzen halt im Büro. Und ich kann mich nicht zurückziehen. Das ist etwas, was man wirklich lernen muss, immer so exponiert zu sein. Und für alle erreichbar auch zu sein. Auch immer einigermassen parat auszusehen, weil alle vorbeikommen.

Was lernst du durch die Menschen, die zu dir kommen, über dich selbst?Bei mir kommen die Leute ja viel, um sich zu belohnen. Oder auch, wenn sie einen schlechten Tag haben und sich was Gutes tun wollen. Und was ich gelernt habe, was mich auch sehr stolz macht, ist, dass ich diese Atmosphäre schaffen kann, wo das funktioniert. Dass ich einen Wohlfühlort bieten kann und auch sein kann. Aber Kund*innen lehren mich auch Geduld.

Wie nimmst du die Atmosphäre in der Basler Altstadt wahr, was gibt dir dieser Ort?

Der Ort gibt mir super viel. Ich freue mich, jeden Morgen arbeiten zu gehen. Gerade wenn ich den Spalenberg hochlaufe, dann macht es mich wahnsinnig stolz, dort ein Geschäft zu haben. Weil ich es einfach eine wunderschöne Umgebung finde, um zu arbeiten. Und natürlich auch eine sehr gute Lage, um ein Geschäft zu haben. Ich liebe die Basler Altstadt. Die Atmosphäre, auch dieses Entschleunigte am Spalenberg, wenn man unten in der Stadt ist und dann den Berg hochgeht. Und auch dieses gezielte Lädele stattfindet, dieses Entschleunigte finde ich sehr schön am Spalenberg. Und ich liebe Basel. Ich will nirgendwo anders leben als in Basel. Ich bin hier geboren und aufgewachsen und fühle mich nach wie vor sehr wohl. Auch die Menschen nehme ich als sehr aufgeschlossen und unkompliziert wahr. Und es ist nicht zu gross, nicht zu klein.

Welche Orte in Basel sind dir ganz persönlich wichtig, weil sie dich inspirieren oder dir Kraft geben?

Gerade im Winter, wenn es kälter und dunkler wird, mag ich den Botanischen Garten und das Tropenhaus sehr als Kraftorte. Das ist, finde ich, so ein superschöner Ort in Basel, um auch kurz wieder Wärme zu tanken an kalten Tagen. Er ist so klein, fein und oft auch ruhig. Inspiration natürlich, ich muss ja auch immer kreativ sein mit dem Laden. Und darum finde ich halt auch, das in der Altstadt rumlaufen und sich die verschiedenen dekorierten Fenster angucken sehr toll. Da hole ich auch sehr viel Inspiration. Auch bei den anderen, schauen, was da so läuft. Und ich finde es auch nach wie vor schön, dass sie sehr viel auch mir geben bei den Schaufenstern. Dieses Schaufenster-Shopping in Basel mache ich sehr gerne.

40 Jahre «Gélatine Boutique» – was bedeutet so ein Jubiläum für dich als Mensch, der Teil dieser Geschichte ist?

40 Jahre machen einen natürlich wahnsinnig stolz, obwohl ich ja erst seit fünf Jahren davon Eigentümerin bin. Es macht mich wahnsinnig stolz einfach, dass das funktioniert. Seit 40 Jahren, dass wir nicht stehen geblieben sind, dass wir uns weiterentwickelt haben, dass die Leute immer noch Freude haben, zu uns zu kommen. Nach 40 Jahren steht ja meine Mama immer noch im Laden und macht das immer noch gerne, und das ist wahnsinnig. Weil ich glaube, in den letzten vierzig Jahren hat es viele Höhen und Tiefen gegeben. Und es ist ja ein stetiges Ausprobieren und Weiterentwickeln und ja, das gibt mir wahnsinnig viel. Auch hatten wir eine Party zu unserem 40-jährigen Jubiläum und da war zu sehen, dass für einen so kleinen Laden so viele Leute gekommen sind, das hat mir und meiner Mutter die Welt bedeutet. Wir waren so glücklich, dass wir gesehen werden und dass die Leute Lust haben, mit uns zu feiern. Ja, wahnsinnig stolz, also ich hoffe auf weitere 40 Jahre (Lacht).

Welche Wünsche oder Ziele hast du für dich selbst in den nächsten Jahren jenseits der Arbeit?

Ich bin ja einfach froh, wenn es so weiterläuft wie bisher. Wenn die Leute weiterhin, also vor allem die Kund*innen, weiterhin so viel Freude am Laden haben wie bisher. Und das Wichtigste ist, dass auch ich weiterhin so gerne mache wie jetzt. Konkrete Wünsche und Ziele habe ich wie keine, weil es stetig in Veränderung ist und ich mir immer wieder was Neues einfallen lasse. Aber das passiert meistens sehr, sehr spontan.

Für mich persönlich glaube ich an dieses Entschleunigen. Als Selbstständige die Work-Life-Balance zu finden. Da muss ich noch viel dran arbeiten, und das ist auch okay. Das sind meine Wünsche und Ziele: dass es den Laden gibt, aber auch eine «Mia privat».

Wie wär’s mal mit...

...lauterem und buntem Schmuck auch im Alltag?

Danke an Mia Brunner für das offene Gespräch und den ehrlichen Austausch sowie das Engagement, Leidenschaft und das Leben von echten Begegnungen.

_

von Ada Neguer

am 02.02.2026

Fotos

© Ada Neguer für Wie wär's mal mit

Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.

«Auberge du Mouton» Porrentruy: Im Gespräch mit Samuel Tobler

Im Jura tauchen wir ein in die Welt der «Auberge du Mouton» in Porrentruy, ein Haus, das Persönlichkeit, Charme und Qualität vereint. Mit Samuel Tobler sprechen wir über das Gastgeben aus Leidenschaft, besondere Begegnungen und einen Ort, der entschleunigt und inspiriert.

![]()

Lieber Samuel, wer bist du und welche Macke begleitet dich durch deinen Alltag?

Ich bin Samuel, Gastgeber aus Überzeugung, Detailverliebter und jemand, der gerne Menschen zusammenbringt. Eine kleine Macke von mir: Ich richte Gläser und Stühle fast automatisch gerade, selbst wenn ich privat unterwegs bin. Ganz Gastgeber eben, auch off duty.

![]()

Du bist Geschäftsführer in der «Auberge du Mouton» in Porrentruy. Wie sieht dein Arbeitsalltag im Hotel aus und was bedeutet dieser Ort für dich persönlich? Wie hat dich dein Weg nach Porrentruy geführt?

Meine Frau Rebecca Leaver und ich führen eine Liste mit Bars, Restaurants, Hotels, die wir gerne einmal besuchen möchten, oftmals sind das kleine Inspirationsreisen. Die Auberge war auch mal Teil dieser Liste, und so haben wir uns, nach einem Geburtstag von Freund*innen, die in der Nähe ihren 30. feierten, in der «Auberge du Mouton» für ein Wochenende einquartiert. Das Haus hat uns mit der Kombination von Restaurant und Hotel und den schönen renovierten Zimmern sehr gut gefallen. Nach zwei Tagen sind wir wieder abgereist nichts ahnend, dass das Haus zum Verkauf steht. Wenige Monate später haben wir in einer Hotellerie Zeitung ein Inserat entdeckt: kleines Haus mit 12 Zimmern, 30 Plätzen im Restaurant in der Altstadt. Wir waren auf der Suche nach einem gemeinsamen Projekt, bewarben uns und erhielten das Dossier, noch immer ohne genaue Angaben, um welchen Betrieb es sich handelt. Nun war es jedoch so, dass auf dem Titelblatt des Dossiers eine Aussicht aus einem Zimmer abgebildet war. Es war genau das Zimmer, in dem wir paar Monate zuvor übernachtet haben. So wussten wir, es kann nur die «Auberge du Mouton» sein, nahmen all unseren Mut zusammen und starteten in ein neues Abenteuer. Seither ist die Auberge Teil unseres Lebens geworden, ein Ort, an dem wir unsere Leidenschaft ausüben und der Arbeit nachgehen können, die uns gefällt.

![]()

Beschreibe die Philosophie des «Auberge du Mouton» in drei Worten.

Persönlich. Charmant. Qualitativ.

Worauf wurde bei der Gestaltung der Zimmer Wert gelegt?

Bei der Gestaltung der Zimmer stand die Verschmelzung des historischen Bestands mit modernen Elementen im Mittelpunkt. Die Zimmer sind von sich aus schon sehr charmant, wir haben mit subtilen Details gearbeitet. Handgemachte Lampen, Bilder von schweizer Künstlerinnen, originelle Lösungen für Vorhänge und Sitzmöglichkeiten, sodass die Zimmer nicht überladen sind und der historische Charme immer noch im Vordergrund steht.

![]()

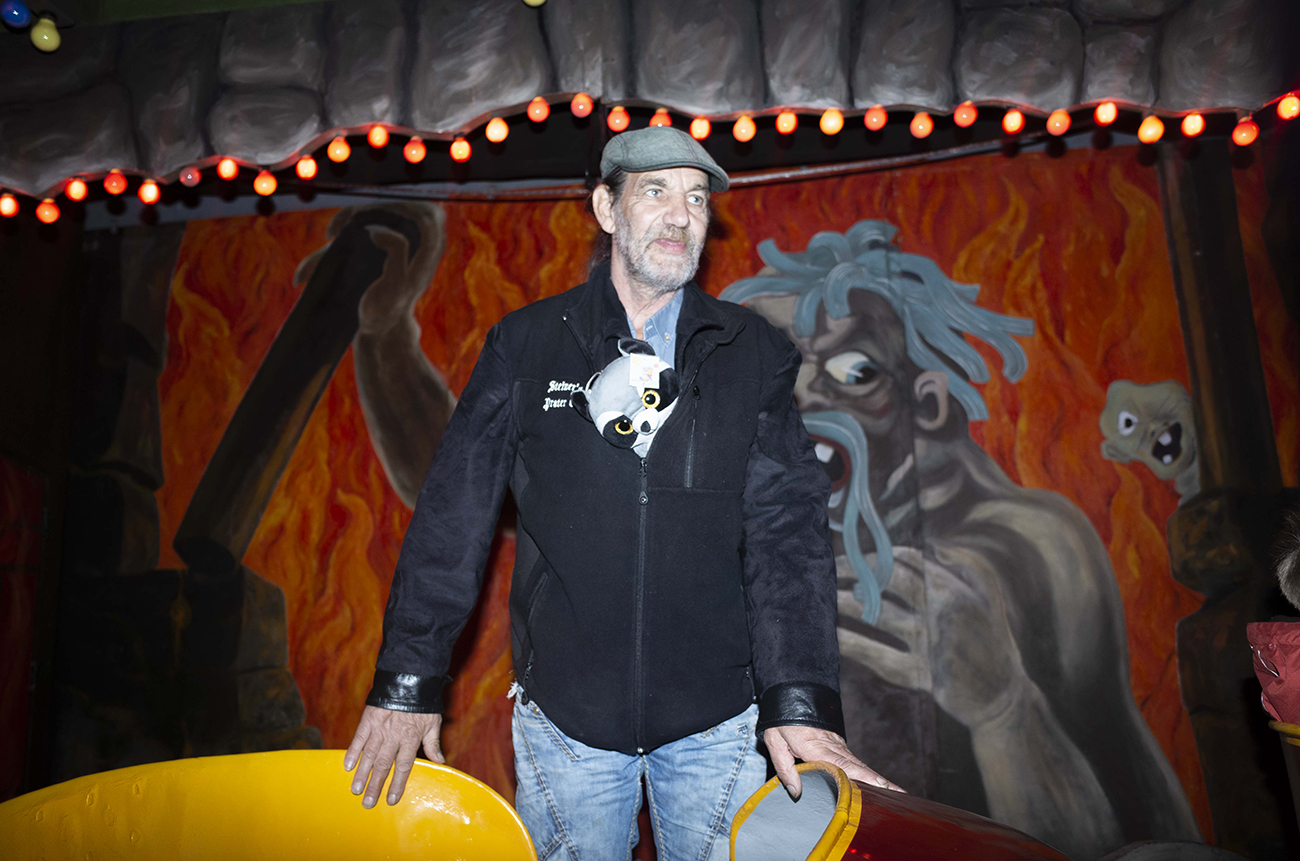

Was ist dein bisher spannendstes, lustigstes Erlebnis in der «Auberge du Mouton»?

Wir hatten im Sommer ein junges Paar aus Kroatien, das für eine Woche zu uns kam. Zuerst dachte ich, es sei eine Fake-Buchung, da wir hauptsächlich Gäste aus der Schweiz, Deutschland und Frankreich haben. Bei ihrer Anreise stellte sich heraus, dass sie der Hitze entfliehen wollten. Im Gespräch ergab sich dann eine überraschende Wendung: Er organisiert grosse Natur-Weinmessen in New York und Wien. Es war unglaublich spannend, jemanden mit so ungewöhnlichem Hintergrund und so viel Leidenschaft für Wein direkt hier bei uns in der Auberge zu haben. Solche Begegnungen machen meinen Alltag immer wieder besonders und zeigen, wie vielfältig die Welt der Gäste sein kann.

![]()

Nenne deine persönlichen 3 Tipps für Besuchende in der «Auberge du Mouton», die zum ersten Mal in Porrentruy sind.

Erstens: Ein Spaziergang durch die charmante Altstadt von Porrentruy und hinauf zum Château, am besten ohne Eile, um die Atmosphäre wirklich aufzusaugen.

Zweitens: Sich bewusst Zeit nehmen für gutes Essen, inspirierende Gespräche und das angenehm entschleunigte Tempo der Stadt. Und dann den Tag entspannt ausklingen lassen bei einer Übernachtung in einem der zwölf Zimmer der «Auberge du Mouton».

Drittens: Die erste Etappe des Trans Swiss Trail von Porrentruy nach Saint-Ursanne erwandern. Und wer weiss, vielleicht entsteht unterwegs die Lust, gleich alle 32 Etappen bis nach Mendrisio in Angriff zu nehmen.

![]()

Wenn es etwas vom Himmel regnen könnte, was wäre das und warum?

Zeit. Weil wir alle oft zu wenig davon haben und sie das Wertvollste ist, was man teilen kann.

![]()

Was sind deine Lieblingsorte in Porrentruy und wo hältst du dich am liebsten auf?

Zu meinen Lieblingsorten in Porrentruy zählen das Bistro «La Poire» mit der «Galerie Sauvage» gleich nebenan, ein Ort voller Leben Kreativität und guter Gespräche. In der Umgebung zieht es mich gerne an den Doubs. Spazieren entlang des Flusses und danach ein erfrischender Sprung ins kühle Nass gehört für mich einfach dazu. Für kurze Pausen im Arbeitsalltag ist der Jardin Botanique direkt hinter der Auberge mein Rückzugsort, ruhig grün und perfekt zum Durchatmen.

![]()

![]()

Wie wär’s mal mit...

...einer Auszeit im Jura voller Erholung, um die Natur zu entdecken, durch die ruhigen Dörfer zu schlendern und einfach einen Moment Abstand vom Alltag zu gewinnen.

![]()

Vielen Dank Samuel für die spannenden Einblicke und das entschleunigte Erlebnis.

_

von Ana Brankovic

am 19.01.2026

Fotos

© Ana Brankovic für Wie wär's mal mit

Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.

Lieber Samuel, wer bist du und welche Macke begleitet dich durch deinen Alltag?

Ich bin Samuel, Gastgeber aus Überzeugung, Detailverliebter und jemand, der gerne Menschen zusammenbringt. Eine kleine Macke von mir: Ich richte Gläser und Stühle fast automatisch gerade, selbst wenn ich privat unterwegs bin. Ganz Gastgeber eben, auch off duty.

Du bist Geschäftsführer in der «Auberge du Mouton» in Porrentruy. Wie sieht dein Arbeitsalltag im Hotel aus und was bedeutet dieser Ort für dich persönlich? Wie hat dich dein Weg nach Porrentruy geführt?

Meine Frau Rebecca Leaver und ich führen eine Liste mit Bars, Restaurants, Hotels, die wir gerne einmal besuchen möchten, oftmals sind das kleine Inspirationsreisen. Die Auberge war auch mal Teil dieser Liste, und so haben wir uns, nach einem Geburtstag von Freund*innen, die in der Nähe ihren 30. feierten, in der «Auberge du Mouton» für ein Wochenende einquartiert. Das Haus hat uns mit der Kombination von Restaurant und Hotel und den schönen renovierten Zimmern sehr gut gefallen. Nach zwei Tagen sind wir wieder abgereist nichts ahnend, dass das Haus zum Verkauf steht. Wenige Monate später haben wir in einer Hotellerie Zeitung ein Inserat entdeckt: kleines Haus mit 12 Zimmern, 30 Plätzen im Restaurant in der Altstadt. Wir waren auf der Suche nach einem gemeinsamen Projekt, bewarben uns und erhielten das Dossier, noch immer ohne genaue Angaben, um welchen Betrieb es sich handelt. Nun war es jedoch so, dass auf dem Titelblatt des Dossiers eine Aussicht aus einem Zimmer abgebildet war. Es war genau das Zimmer, in dem wir paar Monate zuvor übernachtet haben. So wussten wir, es kann nur die «Auberge du Mouton» sein, nahmen all unseren Mut zusammen und starteten in ein neues Abenteuer. Seither ist die Auberge Teil unseres Lebens geworden, ein Ort, an dem wir unsere Leidenschaft ausüben und der Arbeit nachgehen können, die uns gefällt.

Beschreibe die Philosophie des «Auberge du Mouton» in drei Worten.

Persönlich. Charmant. Qualitativ.

Worauf wurde bei der Gestaltung der Zimmer Wert gelegt?

Bei der Gestaltung der Zimmer stand die Verschmelzung des historischen Bestands mit modernen Elementen im Mittelpunkt. Die Zimmer sind von sich aus schon sehr charmant, wir haben mit subtilen Details gearbeitet. Handgemachte Lampen, Bilder von schweizer Künstlerinnen, originelle Lösungen für Vorhänge und Sitzmöglichkeiten, sodass die Zimmer nicht überladen sind und der historische Charme immer noch im Vordergrund steht.

Was ist dein bisher spannendstes, lustigstes Erlebnis in der «Auberge du Mouton»?

Wir hatten im Sommer ein junges Paar aus Kroatien, das für eine Woche zu uns kam. Zuerst dachte ich, es sei eine Fake-Buchung, da wir hauptsächlich Gäste aus der Schweiz, Deutschland und Frankreich haben. Bei ihrer Anreise stellte sich heraus, dass sie der Hitze entfliehen wollten. Im Gespräch ergab sich dann eine überraschende Wendung: Er organisiert grosse Natur-Weinmessen in New York und Wien. Es war unglaublich spannend, jemanden mit so ungewöhnlichem Hintergrund und so viel Leidenschaft für Wein direkt hier bei uns in der Auberge zu haben. Solche Begegnungen machen meinen Alltag immer wieder besonders und zeigen, wie vielfältig die Welt der Gäste sein kann.

Nenne deine persönlichen 3 Tipps für Besuchende in der «Auberge du Mouton», die zum ersten Mal in Porrentruy sind.

Erstens: Ein Spaziergang durch die charmante Altstadt von Porrentruy und hinauf zum Château, am besten ohne Eile, um die Atmosphäre wirklich aufzusaugen.

Zweitens: Sich bewusst Zeit nehmen für gutes Essen, inspirierende Gespräche und das angenehm entschleunigte Tempo der Stadt. Und dann den Tag entspannt ausklingen lassen bei einer Übernachtung in einem der zwölf Zimmer der «Auberge du Mouton».

Drittens: Die erste Etappe des Trans Swiss Trail von Porrentruy nach Saint-Ursanne erwandern. Und wer weiss, vielleicht entsteht unterwegs die Lust, gleich alle 32 Etappen bis nach Mendrisio in Angriff zu nehmen.

Wenn es etwas vom Himmel regnen könnte, was wäre das und warum?

Zeit. Weil wir alle oft zu wenig davon haben und sie das Wertvollste ist, was man teilen kann.

Was sind deine Lieblingsorte in Porrentruy und wo hältst du dich am liebsten auf?

Zu meinen Lieblingsorten in Porrentruy zählen das Bistro «La Poire» mit der «Galerie Sauvage» gleich nebenan, ein Ort voller Leben Kreativität und guter Gespräche. In der Umgebung zieht es mich gerne an den Doubs. Spazieren entlang des Flusses und danach ein erfrischender Sprung ins kühle Nass gehört für mich einfach dazu. Für kurze Pausen im Arbeitsalltag ist der Jardin Botanique direkt hinter der Auberge mein Rückzugsort, ruhig grün und perfekt zum Durchatmen.

Wie wär’s mal mit...

...einer Auszeit im Jura voller Erholung, um die Natur zu entdecken, durch die ruhigen Dörfer zu schlendern und einfach einen Moment Abstand vom Alltag zu gewinnen.

Vielen Dank Samuel für die spannenden Einblicke und das entschleunigte Erlebnis.

_

von Ana Brankovic

am 19.01.2026

Fotos

© Ana Brankovic für Wie wär's mal mit

Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.

«Schloss Wartegg» am Bodensee: Im Gespräch mit Sabrina Butz

Im Gespräch mit Sabrina Butz schauen wir hinter die Kulissen des Bio Hotels «Schloss Wartegg» am Bodensee und sprechen über einen Ort, der Nachhaltigkeit, Natur, Urbanität und Inspiration vereint.

![]()

Liebe Sabrina, wer bist du und welche kleine Macke begleitet dich durch deinen Alltag?

Mein Name ist Sabrina Butz, ich bin 44 Jahre alt, verheiratet und lebe seit zwölf Jahren im schönen Heiden im Appenzellerland. Ich bin ein kreativer Allrounder mit vier Jobs, die mir alle sehr viel Freude bereiten. Es wird mir also nicht langweilig.

Meine kleine Macke: Ich brauche morgens mindestens zwei Tassen Kaffee und ich bin lieber eine Minute zu früh als zu spät.

![]()

![]()

Was machst du beim Hotel «Schloss Wartegg» und was bedeutet dieser Ort für dich persönlich?

Ich arbeite im Marketing und im Kulturverein von «Schloss Wartegg». Für mich ist das «Schloss Wartegg» ein echter Kraftort mit einem wunderschönen Park und einem Team, das mit viel Herzblut arbeitet. Die Werte, für die das Hotel steht, decken sich mit meinen eigenen. Genau das gibt meiner Arbeit im Schloss Sinn, was ich sehr schätze.

![]()

![]()

Nenne drei Werte, die dir wichtig sind. Wir erlebst du diese Werte im Alltag oder beim täglichen Arbeiten?

Persönlich sind mir Freude, Wertschätzung und Mitgefühl besonders wichtig. Im Arbeitsalltag erlebe ich diese Werte durch Freude an der Zusammenarbeit im Team, gegenseitige Wertschätzung und Inspiration.

![]()

![]()

![]()

Wie würdest du die Philosophie des Hotels «Schloss Wartegg» in drei Worten beschreiben?

Nachhaltig, inspirierend, mit Herz.

![]()

Wenn das Team vom Hotel «Schloss Wartegg» ein Gericht oder Zutaten wären, welche und warum?

Ein liebevoll zubereitetes Bio-Menü mit frischen, regionalen Zutaten: Jede Person bringt ihren eigenen Geschmack ein und zusammen entsteht etwas sehr Stimmiges, Nährendes und Besonderes!

![]()

Wenn es etwas vom Himmel regnen könnte, statt Wasser, was wäre das und warum?

Ganz klar: Liebe.

![]()

Was sind deine Lieblingsorte und wo hältst du dich am liebsten auf nebst «Schloss Wartegg»?

Im Café «La Vela» in Rorschach gibt es ausgezeichneten italienischen Kaffee, feine Schokolade und kleine italienische Dolci. Auch das indische Restaurant «Holi» in St. Gallen kann ich sehr empfehlen.

Wie wär’s mal mit...

...einem Monat vegan oder zuckerfrei essen?

![]() Vielen Dank Sabrina für die spannenden Einblicke in deinen Alltag.

Vielen Dank Sabrina für die spannenden Einblicke in deinen Alltag.

_

von Ana Brankovic

am 29.12.2025

Fotos

© Ana Brankovic für Wie wär's mal mit

Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.

Liebe Sabrina, wer bist du und welche kleine Macke begleitet dich durch deinen Alltag?

Mein Name ist Sabrina Butz, ich bin 44 Jahre alt, verheiratet und lebe seit zwölf Jahren im schönen Heiden im Appenzellerland. Ich bin ein kreativer Allrounder mit vier Jobs, die mir alle sehr viel Freude bereiten. Es wird mir also nicht langweilig.

Meine kleine Macke: Ich brauche morgens mindestens zwei Tassen Kaffee und ich bin lieber eine Minute zu früh als zu spät.

Was machst du beim Hotel «Schloss Wartegg» und was bedeutet dieser Ort für dich persönlich?

Ich arbeite im Marketing und im Kulturverein von «Schloss Wartegg». Für mich ist das «Schloss Wartegg» ein echter Kraftort mit einem wunderschönen Park und einem Team, das mit viel Herzblut arbeitet. Die Werte, für die das Hotel steht, decken sich mit meinen eigenen. Genau das gibt meiner Arbeit im Schloss Sinn, was ich sehr schätze.

Nenne drei Werte, die dir wichtig sind. Wir erlebst du diese Werte im Alltag oder beim täglichen Arbeiten?

Persönlich sind mir Freude, Wertschätzung und Mitgefühl besonders wichtig. Im Arbeitsalltag erlebe ich diese Werte durch Freude an der Zusammenarbeit im Team, gegenseitige Wertschätzung und Inspiration.

Wie würdest du die Philosophie des Hotels «Schloss Wartegg» in drei Worten beschreiben?

Nachhaltig, inspirierend, mit Herz.

Wenn das Team vom Hotel «Schloss Wartegg» ein Gericht oder Zutaten wären, welche und warum?

Ein liebevoll zubereitetes Bio-Menü mit frischen, regionalen Zutaten: Jede Person bringt ihren eigenen Geschmack ein und zusammen entsteht etwas sehr Stimmiges, Nährendes und Besonderes!

Wenn es etwas vom Himmel regnen könnte, statt Wasser, was wäre das und warum?

Ganz klar: Liebe.

Was sind deine Lieblingsorte und wo hältst du dich am liebsten auf nebst «Schloss Wartegg»?

Im Café «La Vela» in Rorschach gibt es ausgezeichneten italienischen Kaffee, feine Schokolade und kleine italienische Dolci. Auch das indische Restaurant «Holi» in St. Gallen kann ich sehr empfehlen.

Wie wär’s mal mit...

...einem Monat vegan oder zuckerfrei essen?

_

von Ana Brankovic

am 29.12.2025

Fotos

© Ana Brankovic für Wie wär's mal mit

Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.

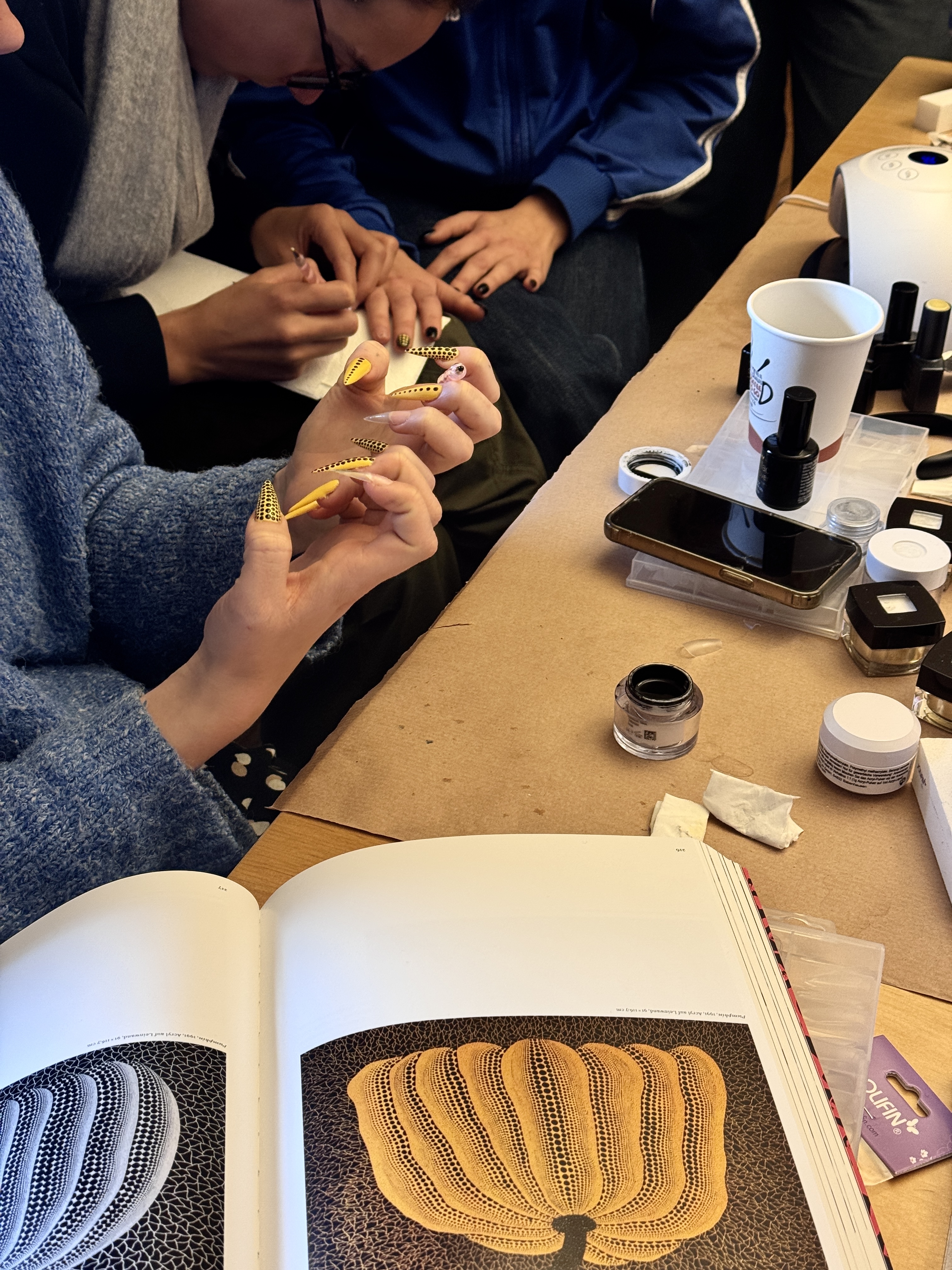

«Art Lab»

Fondation Beyeler: Im Gespräch mit Naomi Ena Eggli

Im Gespräch mit Naomi Ena Eggli tauchen wir in

eine Arbeitsweise ein, die sich weniger an Orte als an Menschen und inspirierende Verbindungen knüpft. Gemeinsam mit Nora Inja Petersen leitet sie das «Art Lab» der Fondation Beyeler nicht hierarchisch, sondern als gleichberechtigtes Mitglied der Gruppe. Mit Offenheit schaffen sie einen Raum für Dialog, Neugier und Zusammenarbeit, der Jugendlichen und jungen Erwachsenen unmittelbare Einblicke ins Museum ermöglicht. Naomi bewegt sich zwischen Museum, Uni, Atelier und Yogamatte, ohne ihren Kern zu verlieren. Wir sprechen mit ihr über Anfänge, neue Formate, Mut und Neugier.

Scroll for English

![]()

Hallo Naomi, bitte beschreibe dich in 3 Worten.

Offen, motiviert und involviert.

Gibt es Orte, die dich im Alltag inspirieren?

Für mich ist es tatsächlich weniger ein bestimmter Ort. Es sind vor allem die Menschen, die mich inspirieren. Ich habe das Glück, spannende Arbeitskolleg*innen und Freund*innen zu haben. Viele meiner Freund*innen kenne ich seit Jahren und wir kennen die Arbeitsweisen der anderen sehr gut. Ich liebe es, mit ihnen über meine Projekte zu sprechen und von ihren zu hören. Ihre Perspektiven und Herangehensweisen inspirieren mich sehr oft. In diesem Sinn kommt Inspiration für mich mehr von Menschen als von Räumen. Wenn ich Ausstellungen besuche und mich ein Kunstwerk anspricht, frage ich mich, welcher Mensch dahinter steht und warum diese Person etwas auf genau diese Weise gestaltet hat. Mich zieht immer der Hintergrund an, die Geschichte hinter dem Werk.

![]()

Du leitest das «Art Lab» der Fondation Beyeler. Wie war dein allererster Arbeitstag?

Den ersten Arbeitstag hätte ich fast verpasst. Ich war am Wochenende auf einer Fähre aus Griechenland, welche viel zu spät in Italien eintraf. Am Ende hat aber alles geklappt und ich konnte pünktlich meine Arbeit beginnen. Im Museum starteten wir sofort mit einer Tour durch alle Abteilungen. Ich lernte so viele Menschen kennen, dass ich mir unmöglich alle Namen merken konnte. Gleichzeitig begegnete ich direkt sehr sympathischen Kolleg*innen, die mir den Einstieg erleichterten.

Hattest du eine bestimmte Strategie für den ersten Arbeitstag?

Ich hatte mir die erste Arbeitswoche im Voraus zwar ausgemalt, aber dann war trotzdem alles anders. Ich tauchte voll und ganz in die Fondation Beyeler-Welt ein. Es blieb gar keine Zeit, nervös zu sein. Ich habe viele neue Leute kennengelernt. In den folgenden Wochen habe ich mir dann die Zeit genommen, mit jeder Abteilung einen Kaffee zu trinken. Das hat mir geholfen, zu verstehen, wie die Menschen arbeiten und wie alles miteinander verbunden ist.

![]()

Welche Fähigkeiten sind für deine Rolle besonders wichtig?

Man muss kommunikationsstark sein und ein gewisses Selbstvertrauen mitbringen. Im «Art Lab» entwickeln wir ständig neue Formate, daher ist es wichtig, eigene Ideen überzeugend präsentieren zu können. Hilfreich ist auch Erfahrung darin, Projekte von Anfang bis Ende zu realisieren und zu wissen, wie man etwas wirklich aufbaut.

![]()

Wenn jemand in einer ähnlichen Position arbeiten möchte, welcher Hintergrund ist dafür sinnvoll?

Ich habe Design studiert – Trends und Identity an der Zürcher Hochschule der Künste, kurz ZHdK. Mein Studium hat mir viele Fähigkeiten vermittelt, die ich heute nutze: Ideen entwickeln, Konzepte erstellen, Prototypen bauen, testen, verfeinern und umsetzen. Ein Design- oder allgemein kreativer, lösungsorientierter Hintergrund ist eine gute Grundlage fürs «Art Lab». Aber selbst wenn man etwas ganz anderes studiert hat, wie beispielsweise Geisteswissenschaften, kann man seinen Platz in diesem Feld finden. Wichtig ist der Übergang vom Theoretischen zum Praktischen: mit Menschen arbeiten, mit Prozessen, mit realen Projekten wie Marketingkampagnen oder partizipativen Formaten. Beim «Art Lab» fühlt sich jedes Projekt wie ein Neuanfang an. Man lernt konstant weiter und muss keine Angst haben, alles wissen zu müssen. Es gibt immer neue Menschen, Themen und Herausforderungen. Die Bereitschaft, neugierig zu bleiben und zu lernen, ist oft wichtiger als die perfekte Ausbildung.

![]()

Wenn du in einem Kunstwerk aus der Sammlung der Fondation Beyeler leben könntest, welches wäre es und warum?

Es gibt ein Kunstwerk, das schon immer mein Favorit war. Es war auch das erste Werk, das mich in der Fondation Beyeler wirklich gepackt hat und ich glaube, vielen geht es ähnlich: der «Snowman» (Fischli/Weiss, Snowman, 2016, Kupfer, Aluminium, Glas, Wasser, Kühlsystem, 218 x 128 x 165 cm, Fondation Beyeler, Riehen/Basel) von Fischli/Weiss. Ich habe den Winter schon immer geliebt, besonders den Moment, wenn der erste Schnee fällt. Es ist magisch, wenn diese weissen

Flocken vom Himmel kommen und man sie zu einem Schneemann formen kann. Wenn Besucher*innen den Snowman sehen, müssen sie oft sofort lächeln. Das Werk macht sehr schnell glücklich. Aber wenn man tiefer schaut, verändert sich die Bedeutung. Der Schneemann steht in einem Gefrierschrank. Warum? Weil die Welt jedes Jahr wärmer wird. Und dann stellt man sich Fragen: Wird es in 20 Jahren noch Schnee geben? Werden meine Kinder je einen Schneemann sehen? Wird dieses Kunstwerk ausserhalb eines Kühlschranks überhaupt existieren können? Ich liebe Kunstwerke, die beide Ebenen vereinen, die unmittelbare Freude und die tiefere Reflexion. «Snowman» zeigt beide Seiten des Lebens auf wunderschöne Weise.

Wenn du ein Werkzeug wärst, welches wärst du und warum?

Wenn das Werkzeug meine Persönlichkeit widerspiegeln soll, dann wäre ich wohl ChatGPT. Denn wenn jemand mir etwas zuwirft, eine Frage, eine Idee, ein Problem, liebe ich es, daraus einen neuen Gedanken zu formen oder mit anderen Dingen zu verknüpfen.

![]()

Was war das seltsamste oder lustigste Erlebnis, das dir bei der Arbeit in der Fondation Beyeler passiert ist?

Die Tage in der Fondation Beyeler sind meist unvorhersehbar. Dies ist sehr interessant und herausfordernd. Die Institution ist sehr strukturiert, aber das Publikum bringt eine völlig eigene Dynamik hinein. Man plant, administrative Aufgaben zu erledigen und plötzlich ruft jemand an, weil er dringend Hilfe braucht. Jeder Tag wird zu einem kleinen Abenteuer. Ich schätze diese Momente am meisten, wenn ich merke, dass die jungen Menschen selbständig arbeiten und es mich eigentlich nicht mehr braucht. Dann wird das Museum zu ihrem Ort. Solche Momente sind es, für die ich arbeite, wenn junge Menschen Selbstvertrauen gewinnen, neue Fähigkeiten lernen, Dinge ausprobieren und erfolgreich umsetzen. Jedes Projekt verstärkt dieses Gefühl.

![]()

Lebst du im Beruf und privat die gleiche Rolle?

Im Kern bin ich die gleiche Person, aber weil ich viele unterschiedliche Dinge tue, bewege ich mich je nach Kontext in verschiedenen Rollen. Im «Art Lab» bin ich in einem Organisierungsmodus, Struktur, Planung, Aufgaben abhaken, dafür sorgen, dass alles läuft. An der Uni bin ich völlig anders. Da bin ich Studentin: Ich nehme Wissen auf, lese, lerne. Ich bin nur für mich verantwortlich, ich bin ruhig und absorbierend. Wenn ich an eigenen kreativen Projekten mit Freund*innen arbeite,

denke ich gross und schaue, wohin Ideen führen können. Diese Seite denkt gross, experimentiert und schaut, wohin Ideen führen können. Und dann gibt es meine Yoga-Lehrerinnen-Seite. Dort bin ich für das Wohlbefinden anderer Menschen verantwortlich und

probiere klar, ruhig und achtsam zu sein. Ich glaube, dass wir alle viele unterschiedliche Seiten haben, die wir an verschiedenen Orten zeigen können.

Ergänze den Satz: Wie wär’s mal mit...

...einem Spaziergang von Basel nach Riehen entlang der Langen Erle.

![]()

Vielen Dank an Naomi für die spannenden Einblicke in den Arbeitsalltag im Museum. Dieser Beitrag entstand in Kollaboration mit jungen, mitwirkenden Menschen der «Art Lab» Gruppe und dem Kulturverein Wie wär’s mal mit.

«Art Lab» Fondation Beyeler: In conversation with Naomi Ena Eggli

In conversation with Naomi Ena Eggli, we enter a way of working that is shaped less by places than by people and inspiring connections. Together with Nora Inja Petersen, she co-directs the «Art Lab» at Fondation Beyeler not hierarchically, but as an equal member of the group. Through openness, they create a space for dialogue, curiosity, and collaboration, one that gives adolescents and young adults direct access to the museum. Naomi moves fluidly between the museum, university, studio, and yoga mat without losing her sense of self. We talk with her about chaotic beginnings, new formats, courage, and curiosity.

Hi Naomi, please describe yourself in 3 words.

Open, motivated, and involved.

Are there places that inspire you in your every daily life?

For me, it’s actually less about a specific place. It’s mainly the people who inspire me. I’m fortunate to have inspiring colleagues and friends. I’ve known many of my friends for years, and we understand each other’s ways of working very well. I love talking with them about my projects and hearing about theirs. Their perspectives and approaches often inspire me greatly. In this sense, inspiration comes more from people than from spaces. When I visit exhibitions and a work of art speaks to me, I ask myself who the person behind it is and why they chose to create something in that particular way. I’m always drawn to the background, the story behind the work.

You lead the Art Lab at the Fondation Beyeler. What was your very first day at work like?

I had imagined what my first week at work would be like in advance, but in the end everything turned out differently. I immersed myself completely in the world of the Fondation Beyeler. There was no time at all to feel nervous. I met many new people. In the weeks that followed, I took the time to have coffee with each department. That helped me understand how people work and how everything is connected.

Were you nervous, or did you have a strategy for the first day at work?

I had imagined the week beforehand, but after everything that happened I was too tired to overthink, so everything unfolded on its own.

There wasn’t really time to be nervous, as soon as you left one person, you were already greeting the next. I simply went with the flow. In the following weeks, I took the time to meet every department for coffee. It helped me understand how people work and how everything connects.

What are the essential skills for your role?

You need to be communicative and have a certain level of self-confidence. In «Art Lab» we constantly develop new formats, so you must be able to present your ideas convincingly. It also helps to have experience realizing projects from start to finish, knowing how to build something from the ground up makes a big difference.

If someone wanted to work in a similar position, what kind of background would they need?

I studied design, Trends and Identity, at the Zurich University of the Arts (ZHdK). My studies gave me many skills that I still use today: developing ideas, creating concepts, building prototypes, testing, refining, and implementing them. A design background, or more generally, a creative, solution-oriented one, is a strong foundation for the «Art Lab». But even if you studied something completely different, such as the humanities, you can still find your place in this field. What matters is the transition from theory to practice: working with people, with processes, and with real projects like marketing campaigns or participatory formats. At the «Art Lab», every project feels like a new beginning. You are constantly learning and don’t have to be afraid of not knowing everything. There are always new people, topics, and challenges. The willingness to stay curious and keep learning is often more important than having the perfect educational background.

If you could live inside an artwork from the Fondation Beyeler collection, which one would you choose and why?

There is one artwork that has always been my favorite. It was also the first work that truly captivated me at the Fondation Beyeler, and I think many people feel the same way: “Snowman” (Fischli/Weiss, Snowman, 2016, copper, aluminum, glass, water, cooling system, 218 × 128 × 165 cm, Fondation Beyeler, Riehen/Basel) by Fischli/Weiss. I have always loved winter, especially the moment when the first snow falls. There is something magical about those white flakes coming down from the sky and being shaped into a snowman. When visitors see the “Snowman”, they often smile immediately. The work makes people happy very quickly. But when you look more closely, its meaning changes. The snowman stands inside a freezer. Why? Because the world is getting warmer every year. And then questions arise: Will there still be snow in 20 years? Will my children ever see a snowman? Will this artwork even be able to exist outside of a refrigerator? I love artworks that combine both levels, immediate joy and deeper reflection. “Snowman” shows both sides of life in a beautiful way.

If you were a tool, which one would you be and why?

If the tool were meant to reflect my personality, it would probably be ChatGPT. Because when someone throws something my way, a question, an idea, a problem, I love shaping it into a new thought or connecting it with other things.

What was the strangest or funniest thing that ever happened to you at work at Fondation Beyeler?

The days at the Fondation Beyeler are usually unpredictable. This is both very interesting and challenging. The institution itself is highly structured, but the public brings an entirely different dynamic into it. You plan to take care of administrative tasks, and suddenly someone calls because they urgently need help. Each day becomes a small adventure.

I value those moments most when I realize that the young people are working independently and that I’m no longer really needed. Then the museum becomes their place. These are the moments I work for—when young people gain self-confidence, learn new skills, try things out, and successfully put them into practice. Every project strengthens this feeling.

Do you feel you play the same role as a person in your work and in your private life?

At my core, I’m the same person. But because I do many different things, I move between different roles depending on the context. When I’m responsible for «Art Lab», I switch into an organizing mode, structure, planning, ticking off tasks, making sure everything runs. At university, I’m completely different. There I’m a student: I absorb knowledge, read, learn. I’m not the person in charge, I’m quietly taking things in. When I work on my own creative projects with friends, I think big and see where ideas can lead. That part of me thinks big, experiments, and sees where ideas can go. And then there’s my yoga-teacher side. In that role, I’m responsible for people’s well-being, and try to be clear, calm, and mindful. I believe that we all have many different sides, which we can show in different places.

How about...

...a walk from Basel to Riehen along the Lange Erle?

Many thanks to Naomi for the fascinating insights into everyday working life at the museum. This contribution was created in collaboration with the young participants of the «Art Lab» group and the cultural association Wie wär’s mal mit.

_

von Sofia Shumeiko

am 15.12.2025

Fotos

© Sofia Shumeiko für Wie wär's mal mit

Kunstwerke

Installationsansicht «Eine kleine Kunstgeschichte des Punktes», Fondation Beyeler, Riehen/Basel, 2025

Barnett Newman, Queen of the Night II, 1967, Acryl auf Leinwand, 275,3 x 121,6 cm, Ananda Foundation N.V.

eine Arbeitsweise ein, die sich weniger an Orte als an Menschen und inspirierende Verbindungen knüpft. Gemeinsam mit Nora Inja Petersen leitet sie das «Art Lab» der Fondation Beyeler nicht hierarchisch, sondern als gleichberechtigtes Mitglied der Gruppe. Mit Offenheit schaffen sie einen Raum für Dialog, Neugier und Zusammenarbeit, der Jugendlichen und jungen Erwachsenen unmittelbare Einblicke ins Museum ermöglicht. Naomi bewegt sich zwischen Museum, Uni, Atelier und Yogamatte, ohne ihren Kern zu verlieren. Wir sprechen mit ihr über Anfänge, neue Formate, Mut und Neugier.

Scroll for English

Hallo Naomi, bitte beschreibe dich in 3 Worten.

Offen, motiviert und involviert.

Gibt es Orte, die dich im Alltag inspirieren?

Für mich ist es tatsächlich weniger ein bestimmter Ort. Es sind vor allem die Menschen, die mich inspirieren. Ich habe das Glück, spannende Arbeitskolleg*innen und Freund*innen zu haben. Viele meiner Freund*innen kenne ich seit Jahren und wir kennen die Arbeitsweisen der anderen sehr gut. Ich liebe es, mit ihnen über meine Projekte zu sprechen und von ihren zu hören. Ihre Perspektiven und Herangehensweisen inspirieren mich sehr oft. In diesem Sinn kommt Inspiration für mich mehr von Menschen als von Räumen. Wenn ich Ausstellungen besuche und mich ein Kunstwerk anspricht, frage ich mich, welcher Mensch dahinter steht und warum diese Person etwas auf genau diese Weise gestaltet hat. Mich zieht immer der Hintergrund an, die Geschichte hinter dem Werk.

Du leitest das «Art Lab» der Fondation Beyeler. Wie war dein allererster Arbeitstag?

Den ersten Arbeitstag hätte ich fast verpasst. Ich war am Wochenende auf einer Fähre aus Griechenland, welche viel zu spät in Italien eintraf. Am Ende hat aber alles geklappt und ich konnte pünktlich meine Arbeit beginnen. Im Museum starteten wir sofort mit einer Tour durch alle Abteilungen. Ich lernte so viele Menschen kennen, dass ich mir unmöglich alle Namen merken konnte. Gleichzeitig begegnete ich direkt sehr sympathischen Kolleg*innen, die mir den Einstieg erleichterten.

Hattest du eine bestimmte Strategie für den ersten Arbeitstag?

Ich hatte mir die erste Arbeitswoche im Voraus zwar ausgemalt, aber dann war trotzdem alles anders. Ich tauchte voll und ganz in die Fondation Beyeler-Welt ein. Es blieb gar keine Zeit, nervös zu sein. Ich habe viele neue Leute kennengelernt. In den folgenden Wochen habe ich mir dann die Zeit genommen, mit jeder Abteilung einen Kaffee zu trinken. Das hat mir geholfen, zu verstehen, wie die Menschen arbeiten und wie alles miteinander verbunden ist.

Welche Fähigkeiten sind für deine Rolle besonders wichtig?

Man muss kommunikationsstark sein und ein gewisses Selbstvertrauen mitbringen. Im «Art Lab» entwickeln wir ständig neue Formate, daher ist es wichtig, eigene Ideen überzeugend präsentieren zu können. Hilfreich ist auch Erfahrung darin, Projekte von Anfang bis Ende zu realisieren und zu wissen, wie man etwas wirklich aufbaut.

Wenn jemand in einer ähnlichen Position arbeiten möchte, welcher Hintergrund ist dafür sinnvoll?

Ich habe Design studiert – Trends und Identity an der Zürcher Hochschule der Künste, kurz ZHdK. Mein Studium hat mir viele Fähigkeiten vermittelt, die ich heute nutze: Ideen entwickeln, Konzepte erstellen, Prototypen bauen, testen, verfeinern und umsetzen. Ein Design- oder allgemein kreativer, lösungsorientierter Hintergrund ist eine gute Grundlage fürs «Art Lab». Aber selbst wenn man etwas ganz anderes studiert hat, wie beispielsweise Geisteswissenschaften, kann man seinen Platz in diesem Feld finden. Wichtig ist der Übergang vom Theoretischen zum Praktischen: mit Menschen arbeiten, mit Prozessen, mit realen Projekten wie Marketingkampagnen oder partizipativen Formaten. Beim «Art Lab» fühlt sich jedes Projekt wie ein Neuanfang an. Man lernt konstant weiter und muss keine Angst haben, alles wissen zu müssen. Es gibt immer neue Menschen, Themen und Herausforderungen. Die Bereitschaft, neugierig zu bleiben und zu lernen, ist oft wichtiger als die perfekte Ausbildung.

Wenn du in einem Kunstwerk aus der Sammlung der Fondation Beyeler leben könntest, welches wäre es und warum?

Es gibt ein Kunstwerk, das schon immer mein Favorit war. Es war auch das erste Werk, das mich in der Fondation Beyeler wirklich gepackt hat und ich glaube, vielen geht es ähnlich: der «Snowman» (Fischli/Weiss, Snowman, 2016, Kupfer, Aluminium, Glas, Wasser, Kühlsystem, 218 x 128 x 165 cm, Fondation Beyeler, Riehen/Basel) von Fischli/Weiss. Ich habe den Winter schon immer geliebt, besonders den Moment, wenn der erste Schnee fällt. Es ist magisch, wenn diese weissen

Flocken vom Himmel kommen und man sie zu einem Schneemann formen kann. Wenn Besucher*innen den Snowman sehen, müssen sie oft sofort lächeln. Das Werk macht sehr schnell glücklich. Aber wenn man tiefer schaut, verändert sich die Bedeutung. Der Schneemann steht in einem Gefrierschrank. Warum? Weil die Welt jedes Jahr wärmer wird. Und dann stellt man sich Fragen: Wird es in 20 Jahren noch Schnee geben? Werden meine Kinder je einen Schneemann sehen? Wird dieses Kunstwerk ausserhalb eines Kühlschranks überhaupt existieren können? Ich liebe Kunstwerke, die beide Ebenen vereinen, die unmittelbare Freude und die tiefere Reflexion. «Snowman» zeigt beide Seiten des Lebens auf wunderschöne Weise.

Wenn du ein Werkzeug wärst, welches wärst du und warum?

Wenn das Werkzeug meine Persönlichkeit widerspiegeln soll, dann wäre ich wohl ChatGPT. Denn wenn jemand mir etwas zuwirft, eine Frage, eine Idee, ein Problem, liebe ich es, daraus einen neuen Gedanken zu formen oder mit anderen Dingen zu verknüpfen.

Was war das seltsamste oder lustigste Erlebnis, das dir bei der Arbeit in der Fondation Beyeler passiert ist?

Die Tage in der Fondation Beyeler sind meist unvorhersehbar. Dies ist sehr interessant und herausfordernd. Die Institution ist sehr strukturiert, aber das Publikum bringt eine völlig eigene Dynamik hinein. Man plant, administrative Aufgaben zu erledigen und plötzlich ruft jemand an, weil er dringend Hilfe braucht. Jeder Tag wird zu einem kleinen Abenteuer. Ich schätze diese Momente am meisten, wenn ich merke, dass die jungen Menschen selbständig arbeiten und es mich eigentlich nicht mehr braucht. Dann wird das Museum zu ihrem Ort. Solche Momente sind es, für die ich arbeite, wenn junge Menschen Selbstvertrauen gewinnen, neue Fähigkeiten lernen, Dinge ausprobieren und erfolgreich umsetzen. Jedes Projekt verstärkt dieses Gefühl.

Lebst du im Beruf und privat die gleiche Rolle?

Im Kern bin ich die gleiche Person, aber weil ich viele unterschiedliche Dinge tue, bewege ich mich je nach Kontext in verschiedenen Rollen. Im «Art Lab» bin ich in einem Organisierungsmodus, Struktur, Planung, Aufgaben abhaken, dafür sorgen, dass alles läuft. An der Uni bin ich völlig anders. Da bin ich Studentin: Ich nehme Wissen auf, lese, lerne. Ich bin nur für mich verantwortlich, ich bin ruhig und absorbierend. Wenn ich an eigenen kreativen Projekten mit Freund*innen arbeite,

denke ich gross und schaue, wohin Ideen führen können. Diese Seite denkt gross, experimentiert und schaut, wohin Ideen führen können. Und dann gibt es meine Yoga-Lehrerinnen-Seite. Dort bin ich für das Wohlbefinden anderer Menschen verantwortlich und

probiere klar, ruhig und achtsam zu sein. Ich glaube, dass wir alle viele unterschiedliche Seiten haben, die wir an verschiedenen Orten zeigen können.

Ergänze den Satz: Wie wär’s mal mit...

...einem Spaziergang von Basel nach Riehen entlang der Langen Erle.

Vielen Dank an Naomi für die spannenden Einblicke in den Arbeitsalltag im Museum. Dieser Beitrag entstand in Kollaboration mit jungen, mitwirkenden Menschen der «Art Lab» Gruppe und dem Kulturverein Wie wär’s mal mit.

«Art Lab» Fondation Beyeler: In conversation with Naomi Ena Eggli

In conversation with Naomi Ena Eggli, we enter a way of working that is shaped less by places than by people and inspiring connections. Together with Nora Inja Petersen, she co-directs the «Art Lab» at Fondation Beyeler not hierarchically, but as an equal member of the group. Through openness, they create a space for dialogue, curiosity, and collaboration, one that gives adolescents and young adults direct access to the museum. Naomi moves fluidly between the museum, university, studio, and yoga mat without losing her sense of self. We talk with her about chaotic beginnings, new formats, courage, and curiosity.

Hi Naomi, please describe yourself in 3 words.

Open, motivated, and involved.

Are there places that inspire you in your every daily life?

For me, it’s actually less about a specific place. It’s mainly the people who inspire me. I’m fortunate to have inspiring colleagues and friends. I’ve known many of my friends for years, and we understand each other’s ways of working very well. I love talking with them about my projects and hearing about theirs. Their perspectives and approaches often inspire me greatly. In this sense, inspiration comes more from people than from spaces. When I visit exhibitions and a work of art speaks to me, I ask myself who the person behind it is and why they chose to create something in that particular way. I’m always drawn to the background, the story behind the work.

You lead the Art Lab at the Fondation Beyeler. What was your very first day at work like?

I had imagined what my first week at work would be like in advance, but in the end everything turned out differently. I immersed myself completely in the world of the Fondation Beyeler. There was no time at all to feel nervous. I met many new people. In the weeks that followed, I took the time to have coffee with each department. That helped me understand how people work and how everything is connected.

Were you nervous, or did you have a strategy for the first day at work?

I had imagined the week beforehand, but after everything that happened I was too tired to overthink, so everything unfolded on its own.

There wasn’t really time to be nervous, as soon as you left one person, you were already greeting the next. I simply went with the flow. In the following weeks, I took the time to meet every department for coffee. It helped me understand how people work and how everything connects.

What are the essential skills for your role?

You need to be communicative and have a certain level of self-confidence. In «Art Lab» we constantly develop new formats, so you must be able to present your ideas convincingly. It also helps to have experience realizing projects from start to finish, knowing how to build something from the ground up makes a big difference.

If someone wanted to work in a similar position, what kind of background would they need?

I studied design, Trends and Identity, at the Zurich University of the Arts (ZHdK). My studies gave me many skills that I still use today: developing ideas, creating concepts, building prototypes, testing, refining, and implementing them. A design background, or more generally, a creative, solution-oriented one, is a strong foundation for the «Art Lab». But even if you studied something completely different, such as the humanities, you can still find your place in this field. What matters is the transition from theory to practice: working with people, with processes, and with real projects like marketing campaigns or participatory formats. At the «Art Lab», every project feels like a new beginning. You are constantly learning and don’t have to be afraid of not knowing everything. There are always new people, topics, and challenges. The willingness to stay curious and keep learning is often more important than having the perfect educational background.

If you could live inside an artwork from the Fondation Beyeler collection, which one would you choose and why?

There is one artwork that has always been my favorite. It was also the first work that truly captivated me at the Fondation Beyeler, and I think many people feel the same way: “Snowman” (Fischli/Weiss, Snowman, 2016, copper, aluminum, glass, water, cooling system, 218 × 128 × 165 cm, Fondation Beyeler, Riehen/Basel) by Fischli/Weiss. I have always loved winter, especially the moment when the first snow falls. There is something magical about those white flakes coming down from the sky and being shaped into a snowman. When visitors see the “Snowman”, they often smile immediately. The work makes people happy very quickly. But when you look more closely, its meaning changes. The snowman stands inside a freezer. Why? Because the world is getting warmer every year. And then questions arise: Will there still be snow in 20 years? Will my children ever see a snowman? Will this artwork even be able to exist outside of a refrigerator? I love artworks that combine both levels, immediate joy and deeper reflection. “Snowman” shows both sides of life in a beautiful way.

If you were a tool, which one would you be and why?

If the tool were meant to reflect my personality, it would probably be ChatGPT. Because when someone throws something my way, a question, an idea, a problem, I love shaping it into a new thought or connecting it with other things.

What was the strangest or funniest thing that ever happened to you at work at Fondation Beyeler?

The days at the Fondation Beyeler are usually unpredictable. This is both very interesting and challenging. The institution itself is highly structured, but the public brings an entirely different dynamic into it. You plan to take care of administrative tasks, and suddenly someone calls because they urgently need help. Each day becomes a small adventure.

I value those moments most when I realize that the young people are working independently and that I’m no longer really needed. Then the museum becomes their place. These are the moments I work for—when young people gain self-confidence, learn new skills, try things out, and successfully put them into practice. Every project strengthens this feeling.

Do you feel you play the same role as a person in your work and in your private life?

At my core, I’m the same person. But because I do many different things, I move between different roles depending on the context. When I’m responsible for «Art Lab», I switch into an organizing mode, structure, planning, ticking off tasks, making sure everything runs. At university, I’m completely different. There I’m a student: I absorb knowledge, read, learn. I’m not the person in charge, I’m quietly taking things in. When I work on my own creative projects with friends, I think big and see where ideas can lead. That part of me thinks big, experiments, and sees where ideas can go. And then there’s my yoga-teacher side. In that role, I’m responsible for people’s well-being, and try to be clear, calm, and mindful. I believe that we all have many different sides, which we can show in different places.

How about...

...a walk from Basel to Riehen along the Lange Erle?

Many thanks to Naomi for the fascinating insights into everyday working life at the museum. This contribution was created in collaboration with the young participants of the «Art Lab» group and the cultural association Wie wär’s mal mit.

_

von Sofia Shumeiko

am 15.12.2025

Fotos

© Sofia Shumeiko für Wie wär's mal mit

Kunstwerke

Installationsansicht «Eine kleine Kunstgeschichte des Punktes», Fondation Beyeler, Riehen/Basel, 2025

Barnett Newman, Queen of the Night II, 1967, Acryl auf Leinwand, 275,3 x 121,6 cm, Ananda Foundation N.V.

«kostbar» Luzern: Im Gespräch mit Elena Herger

Die «kostbar» ist eine Symbiose aus Secondhand-Laden und gemütlichem Beisammensein im Bistro an der Murbacherstrasse 35 in Luzern. Hier starten Kleider in ihr neues Leben, und das Bistro bietet Platz für Genuss und gemeinsames Verweilen. Wir sprachen mit der Gründerin der «kostbar», Elena Herger, über Neubeginne, schöne Momente und die Chance von Secondhand.

![]()

Hoi Elena, mit welchen drei Worten würdest du dich selber beschreiben?

Tierlieb, witzig (I guess, lacht) und neugierig.

Was ist für dich «kostbar»?

Mein Hund Enzo ist für mich «kostbar». Alle meine engen Menschen sind für mich «kostbar».

Die «kostbar» ist für mich ein Ort der Begegnung, der Kreativität und für alle.

![]()

![]()

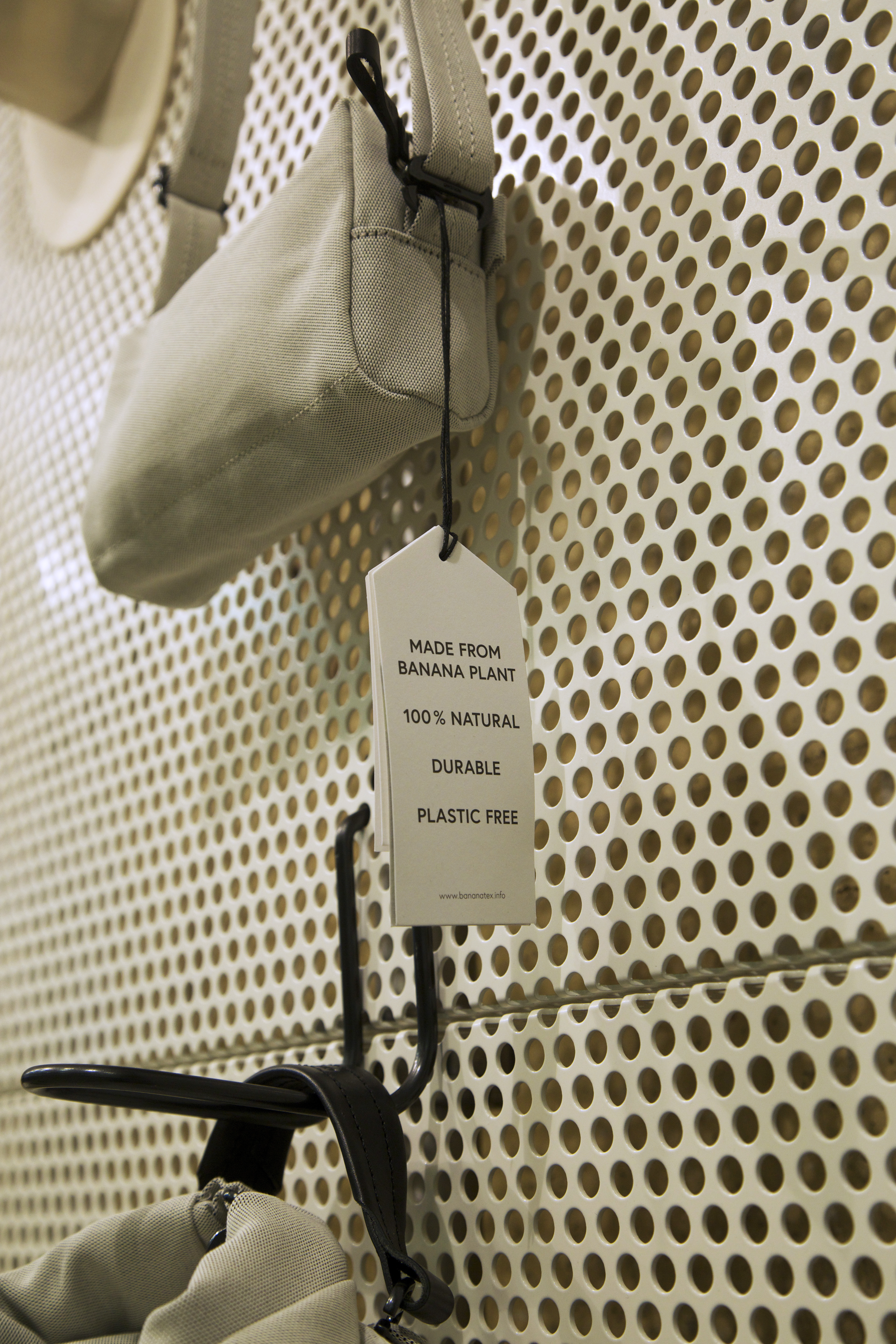

Was gefällt dir an Secondhand-Kleidung?

Mir gefällt besonders die Individualität daran. Man findet Einzelstücke, die man gerade in anderen Kleiderläden nicht kaufen kann. Man kann Teile zu neuem Leben erwecken, persönlich kombinieren und seinen ganz eigenen Stil ausdrücken.

Zur Einzigartigkeit kommt für mich auch die Leistbarkeit, z.B. von Designstücken. Bei mir in der «kostbar» gibt es auch sogenannte Fast-Fashion-Teile, denn meinem Empfinden nach sind das auch schöne Stücke, die es verdient haben, weiter geliebt zu werden, wenn der Trend schon vorbei ist.

![]()

Was bedeutet Nachhaltigkeit für dich?

Immer bewussteres Konsumieren. Dort, wo es möglich ist, Secondhand zu wählen. Ich kenne es zum Beispiel, dass man Kleider von jemand anderem noch weiterträgt, weil es Freude macht. Alle meine Handys, die ich gekauft habe, waren Secondhand. Ich sehe das Potenzial in schon bestehenden Artikeln. Ich ernähre mich gerne vegetarisch und bin mir bewusst, dass man den eigenen Konsum immer wieder neu erfinden kann.

![]()

Welche Vision hast du für die «kostbar» in der Luzerner Neustadt?

Die Location eignet sich für diverse Anlassarten. Einerseits gibt es den Teil des Secondhand-Ladens voller Kostbarkeiten. Es ist ein Verkaufs- und Ausstellungsort für Kleidungsstücke und Accessoires, die Personen weiterverkaufen möchten, als auch eine Plattform für kreative Menschen aus der Umgebung, die beispielsweise selber nähen und hier ihre eigenen Kreationen zeigen. Ausserdem sehe ich es als einen Fundus und Showroom für Stylist*innen zum Ausleihen von ausgefallenen Kleidern für ihre Fotoshootings, anstatt neue Kleider zu kaufen. Das Bistro ist offen für diverse Ideen wie Pop-ups von Menschen, die backen, kochen, Drinks für Leib und Seele anbieten. Es ist ein Ort für Austausch und neues Zusammenarbeiten. Es ist schön, mir und anderen Menschen die Möglichkeit zu bieten, sich zu zeigen und ihrer Passion zu folgen.

![]()

![]()

Welches sind die schönen Seiten, und was sind die Herausforderungen, einen eigenen Laden zu leiten?

Durch den Laden habe ich schon viele tolle Menschen kennengelernt. Er bietet mir die Möglichkeit, mit anderen Kreativen zusammenzuarbeiten. Ausserdem macht es Spass, Menschen für Secondhand zu inspirieren und durch das Angebot ein neues Interesse zu wecken. Durch die freiere Einteilung meiner Arbeitszeiten kann ich meinen Hund Enzo bei mir haben, einen Traum, den ich mir verwirklichen durfte. Dieser Laden vereint diverse Interessen von mir wie Mode, Styling, Kleiderverwaltung, Verkauf, Social Media, das Produzieren von Content, Online-Marketing und vieles mehr. Zu den Herausforderungen zählt für mich der Druck, konstant zu performen, und schlussendlich eine grössere Verantwortung zu tragen.

![]()

Was ist eine deiner liebsten Erinnerungen im Leben?

Eine der liebsten Erinnerungen in meinem Leben ist, als ich meinen Hund Enzo vor vier Jahren getroffen und zu mir nach Hause gebracht habe. Es war wie ein Wunder, dass alles so geklappt hat, wie es damals lief. Mit einem kleinen Wesen beschenkt zu werden, mit ihm so viel Freude zu teilen, das war einer der schönsten Tage in meinem Leben.

Wo ist ein Lieblingsort in Luzern, ausser der «kostbar», an den du mit Freund*innen hingehen würdest?

Ich liebe es, Zeit auf der Museggmauer zu verbringen. Im Sommer dort mit Blick über die ganze Stadt zu essen, hat etwas Therapeutisches. Ein anderer Platz, an den ich gehen würde, ist dieses eine Bänkli im Konservatorium. Die Aussicht über den See ist sehr eindrücklich. Und die Orte am See allgemein gefallen mir in Luzern besonders.

Ergänze den Satz: Wie wär’s mal mit...

...zwei Secondhand-Stücke kaufen und daraus etwas Neues kreieren.

![]()

Vielen Dank, Elena, für deine Offenheit und die schönen Momente in der «kostbar».

_

von Fabienne Steiner

am 10.11.2025

Fotos

© Fabienne Steiner für Wie wär's mal mit

Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.

Hoi Elena, mit welchen drei Worten würdest du dich selber beschreiben?

Tierlieb, witzig (I guess, lacht) und neugierig.

Was ist für dich «kostbar»?

Mein Hund Enzo ist für mich «kostbar». Alle meine engen Menschen sind für mich «kostbar».

Die «kostbar» ist für mich ein Ort der Begegnung, der Kreativität und für alle.

Was gefällt dir an Secondhand-Kleidung?

Mir gefällt besonders die Individualität daran. Man findet Einzelstücke, die man gerade in anderen Kleiderläden nicht kaufen kann. Man kann Teile zu neuem Leben erwecken, persönlich kombinieren und seinen ganz eigenen Stil ausdrücken.

Zur Einzigartigkeit kommt für mich auch die Leistbarkeit, z.B. von Designstücken. Bei mir in der «kostbar» gibt es auch sogenannte Fast-Fashion-Teile, denn meinem Empfinden nach sind das auch schöne Stücke, die es verdient haben, weiter geliebt zu werden, wenn der Trend schon vorbei ist.

Was bedeutet Nachhaltigkeit für dich?

Immer bewussteres Konsumieren. Dort, wo es möglich ist, Secondhand zu wählen. Ich kenne es zum Beispiel, dass man Kleider von jemand anderem noch weiterträgt, weil es Freude macht. Alle meine Handys, die ich gekauft habe, waren Secondhand. Ich sehe das Potenzial in schon bestehenden Artikeln. Ich ernähre mich gerne vegetarisch und bin mir bewusst, dass man den eigenen Konsum immer wieder neu erfinden kann.

Welche Vision hast du für die «kostbar» in der Luzerner Neustadt?

Die Location eignet sich für diverse Anlassarten. Einerseits gibt es den Teil des Secondhand-Ladens voller Kostbarkeiten. Es ist ein Verkaufs- und Ausstellungsort für Kleidungsstücke und Accessoires, die Personen weiterverkaufen möchten, als auch eine Plattform für kreative Menschen aus der Umgebung, die beispielsweise selber nähen und hier ihre eigenen Kreationen zeigen. Ausserdem sehe ich es als einen Fundus und Showroom für Stylist*innen zum Ausleihen von ausgefallenen Kleidern für ihre Fotoshootings, anstatt neue Kleider zu kaufen. Das Bistro ist offen für diverse Ideen wie Pop-ups von Menschen, die backen, kochen, Drinks für Leib und Seele anbieten. Es ist ein Ort für Austausch und neues Zusammenarbeiten. Es ist schön, mir und anderen Menschen die Möglichkeit zu bieten, sich zu zeigen und ihrer Passion zu folgen.

Welches sind die schönen Seiten, und was sind die Herausforderungen, einen eigenen Laden zu leiten?

Durch den Laden habe ich schon viele tolle Menschen kennengelernt. Er bietet mir die Möglichkeit, mit anderen Kreativen zusammenzuarbeiten. Ausserdem macht es Spass, Menschen für Secondhand zu inspirieren und durch das Angebot ein neues Interesse zu wecken. Durch die freiere Einteilung meiner Arbeitszeiten kann ich meinen Hund Enzo bei mir haben, einen Traum, den ich mir verwirklichen durfte. Dieser Laden vereint diverse Interessen von mir wie Mode, Styling, Kleiderverwaltung, Verkauf, Social Media, das Produzieren von Content, Online-Marketing und vieles mehr. Zu den Herausforderungen zählt für mich der Druck, konstant zu performen, und schlussendlich eine grössere Verantwortung zu tragen.

Was ist eine deiner liebsten Erinnerungen im Leben?

Eine der liebsten Erinnerungen in meinem Leben ist, als ich meinen Hund Enzo vor vier Jahren getroffen und zu mir nach Hause gebracht habe. Es war wie ein Wunder, dass alles so geklappt hat, wie es damals lief. Mit einem kleinen Wesen beschenkt zu werden, mit ihm so viel Freude zu teilen, das war einer der schönsten Tage in meinem Leben.

Wo ist ein Lieblingsort in Luzern, ausser der «kostbar», an den du mit Freund*innen hingehen würdest?

Ich liebe es, Zeit auf der Museggmauer zu verbringen. Im Sommer dort mit Blick über die ganze Stadt zu essen, hat etwas Therapeutisches. Ein anderer Platz, an den ich gehen würde, ist dieses eine Bänkli im Konservatorium. Die Aussicht über den See ist sehr eindrücklich. Und die Orte am See allgemein gefallen mir in Luzern besonders.

Ergänze den Satz: Wie wär’s mal mit...

...zwei Secondhand-Stücke kaufen und daraus etwas Neues kreieren.

Vielen Dank, Elena, für deine Offenheit und die schönen Momente in der «kostbar».

_

von Fabienne Steiner

am 10.11.2025

Fotos

© Fabienne Steiner für Wie wär's mal mit

Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.

«Kollektiv LITER» Basel: Im Gespräch mit Caterina John, Nina Hurni und Sina Aebischer

Im Gespräch mit dem

«Kollektiv LITER», bestehend aus Caterina John, Nina Hurni und Sina Aebischer

tauchen wir ein in ein Schreiben, das fliesst, sich vermischt und neu formt. Drei Stimmen, die gemeinsam Wörter verhandeln, Grenzen auflösen und im Prozess kollektiver Kreativität Halt finden. Wir sprechen über Mut, Wandel und die Kunst, gemeinsam zu schreiben, ohne zu wissen, wem ein Satz eigentlich gehört.

![]()

Hallo Caterina John, Nina Hurni und Sina Aebischer. Beschreibt euch jeweils gegenseitig in Drei Worten.

Caterina: abgebrüht, wortreich, krass

Nina: kreativ, schelmisch, abenteuerlustig

Sina: sprudelnd, geheimniskrämerisch, grosszügig

«Kollektiv LITER» – weshalb der Name und wie kamt ihr zusammen?